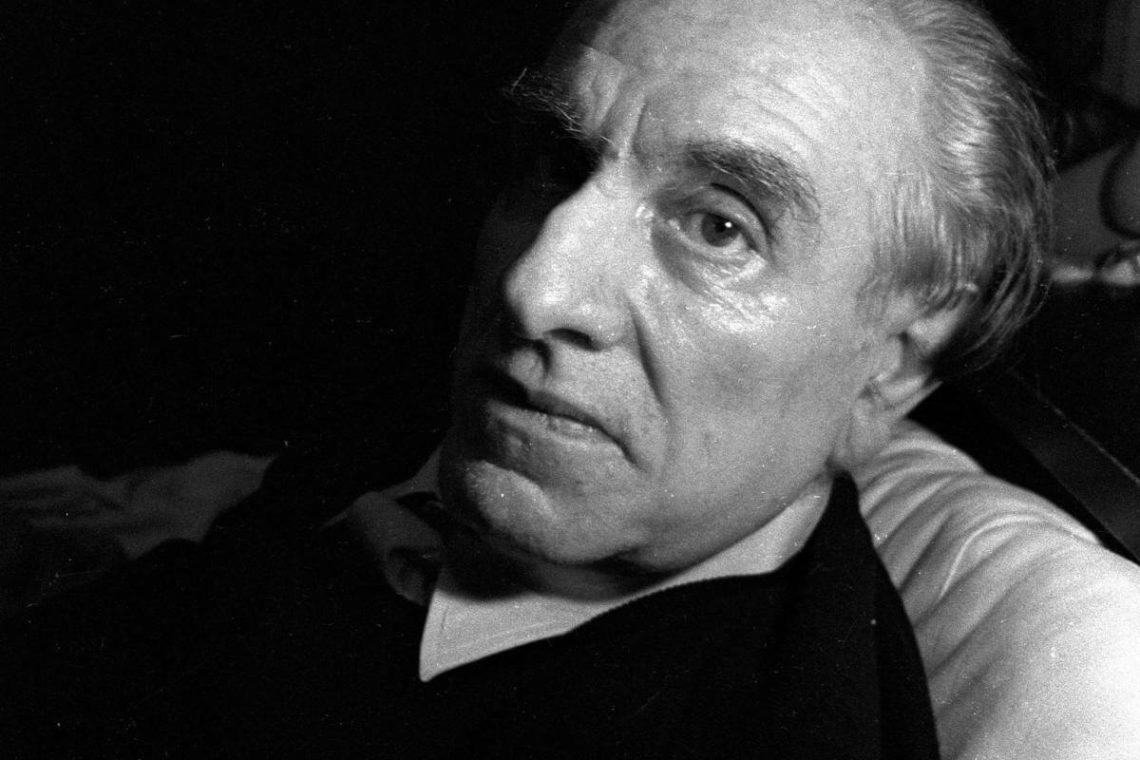

Gianni Ferracuti: Modernità di Evola (1987)

Modernità di Evola

Gianni Ferracuti

[«Modernità di Evola» è un saggio del 1987 disponibile anche in volume cartaceo nella raccolta «L’invenzione del tradizionalismo», dello stesso autore, disponibile online]

- Idealismo e tradizione nei primi scritti di Evola

Nella presentazione della prima edizione di Fenomenologia dell’Individuo Assoluto, scritta nel 1924 ma pubblicata sei anni dopo, quando aveva abbandonato l’idealismo filosofico, Evola afferma che la sua opera idealista «costituisce l’esposizione della nostra dottrina in termini puramente filosofici».[1] Pone così un’evidente differenza tra la «dottrina» e la sua «esposizione» secondo un particolare linguaggio, ovvero secondo le regole di una disciplina quale la filosofia. Precisa infatti: «Nei suoi elementi essenziali, ciò che esponiamo non è il semplice prodotto della speculazione soggettiva di un filosofo moderno, sì invece la trasposizione intellettuale di certe dottrine tradizionali, primordiali, non soggette, in un certo senso, al divenire».[2] Spiega anche in che senso sia da intendere quest’idea di un’esposizione in termini filosofici di una dottrina non filosofica: «Noi siamo partiti da una certa conoscenza di carattere non-filosofico, atta a render conto deduttivamente di quanto si cela in simboli e miti tradizionali, e da essa, con una adattazione, una riduzione e una negazione, abbiamo ricavato un “sistema” filosofico».[3] Questa posizione di Evola, a dispetto della sua apparente chiarezza, lascia qualche perplessità relativa alla natura di ciò che Evola chiama conoscenza non filosofica o, nel Cammino del Cinabro, retroscena «extra-filosofico».[4] È probabile che si alluda sia a esperienze personali di una certa intensità, sia a una particolare cultura i cui fondamenti (a torto o a ragione) vengono esonerati dalla necessità di una giustificazione razionale. Nel Cammino del Cinabro, ripercorrendo negli anni Sessanta del Novecento le fasi della sua biografia intellettuale, Evola parla di una sua crisi profonda negli anni giovanili della formazione, risolta con il destarsi in lui di una forza capace di orientare positivamente tutta la sua vita. Però specifica anche che gli strumenti culturali, di cui disponeva all’epoca, erano molto precari e poco affidabili. Sembra di capire che si riferisca proprio alla conoscenza non filosofica cui si alludeva: «Subito dopo la guerra, la mia attenzione si era portata direttamente su dottrine sapienziali, specie orientali, a tutta prima facendo da tramite, spesso, quel che di esse era stato fatto conoscere da correnti spurie contemporanee, teosofistiche e “occultistiche” […]. Si trattava però di miscugli».[5] Aggiunge ancora:

I miei primi scritti del periodo filosofico (anche saggi e conferenze) risentirono dunque di una commistione tra la filosofia e le accennate dottrine, commistione che talvolta si presentò come una contaminazione non nei riguardi della prima, ma piuttosto delle seconde, le quali – come in seguito dovevo nettamente riconoscere – subivano una forzata, estrinseca razionalizzazione.[6]

È chiaro che, in tempi diversi, Evola ha dato due valutazioni dello stesso fatto, la congiunzione tra filosofia idealista e dottrine sapienziali: da giovane credeva di esporre in termini filosofici una dottrina che, in sé, non aveva nulla a che fare con la filosofia; posteriormente ha riconosciuto che questa dottrina non filosofica in realtà egli l’aveva mal compresa, proprio perché, inconsapevolmente, l’aveva previamente interpretata con l’ottica deformante della filosofia idealista. Era giunto a conoscenza delle dottrine sapienziali attraverso la mediazione, non neutrale, di correnti spurie, che avevano deformato il sapere tradizionale. Da qui il fallimento del tentativo filosofico e l’inizio di una lunga serie di revisioni e «superamenti»: dal 1929 Evola cercherà di purificare la sua interpretazione della cultura tradizionale, eliminando la razionalizzazione che essa aveva subito.

Che il primo approccio di Evola alla cultura tradizionale avvenga a partire da una prospettiva idealista è del tutto evidente nei testi dell’epoca. Nell’introduzione a L’uomo come potenza, del 1926, Evola sottolinea che il crescente interesse per l’Oriente e la sua cultura, da parte del pensiero occidentale, si deve alla natura stessa delle «forme a cui l’ultima cultura europea è stata portata autonomamente, secondo una storica continuità».[7] Tale continuità ha una notevole importanza in questa fase: si tratta di una nozione con sorprendenti tratti di progressismo, opposti alla concezione matura del nostro pensatore, che in seguito sarà più incline a pensare al percorso storico come a un processo di decadenza. In questa fase giovanile Evola non mostra segni di antiprogressismo, anzi ritiene positivo il cammino culturale dell’Occidente, in linea con il modo idealista di intendere la storia. Scrive, ad esempio, nei Saggi sull’idealismo magico, del 1925, che non bisogna ignorare che l’ultima filosofia europea (l’idealismo) «contiene una concezione del mondo comprensiva ed inevitabile, fiore di una bimillenaria civiltà».[8] Evola ha dunque fatto propria in questi anni la concezione evolutiva del cammino storico, che rifiuterà in seguito, a partire dagli Anni Trenta, e la riprova sta nel fat-to che, quando inizierà la sua critica all’idealismo, proprio questa concezione verrà attaccata: nel 1934 l’idealismo sarà accusato di aver costruito arbitrariamente un’interpretazione del passato storico a proprio uso e consumo, per sostenere l’inevitabilità dei suoi presupposti filosofici.

L’approccio evoliano in questi anni è dunque quello di chi, come molti altri idealisti, si sente portato a interessarsi della cultura orientale partendo da una serie di principi elaborati dall’idealismo stesso. Evola se ne scuserà parecchi anni dopo, in varie occasioni, ad esempio in una nuova redazione della sua traduzione del Tao-te-king di Lao-tze, in cui, riferendosi alla prima versione del 1923, scrive: «In quella edizione l’opera di Lao-tze era stata assunta isolatamente, e al suo contenuto noi avevamo dato un inquadramento interpretativo seguendo una linea di pensiero risentente dell’idealismo trascendentale».[9]

Che le categorie dell’idealismo non comportino necessariamente il fraintendimento della metafisica orientale è forse possibile. Però, nel caso di Evola, il problema vero è che non ci si curava affatto di evitare un simile fraintendimento, anzi si cercava deliberatamente una contaminazione o una commistione. Infatti, ne L’uomo come potenza, egli si pone la questione delle difficoltà cui va incontro il traduttore occidentale di testi orientali, per la diversa natura della lingua, della cultura, delle esperienze. Si rende conto, giustamente, che «tradurre un testo orientale non dovrebbe significare porre parole europee al posto, mettiamo, di parole sanscrite, bensì cercare, per una ricostruzione interiore, di rendersi conto della ragione profonda di quel contenuto che nell’orientale poggiava non sull’espressione, bensì su un’interna appercezione».[10] Poi, però, mostra chiaramente l’equivoco di fondo che caratterizza tutta la sua opera in questi anni, perché esige che il traduttore occidentale si impegni a «rendere questo contenuto secondo la giustificazione propria alla mediazione razionale».[11] Chiede cioè che ci sia un’interpretazione su base razionale (idealista) di quei testi orientali che pure parlano di esperienze sapienziali, perché «è soltanto a questa condizione che la metafisica orientale può ingranare nella mentalità occidentale».[12] Insomma Evola si propone ciò che, nella sua fase matura, lo farà semplicemente rabbrividire: far «ingranare» la metafisica orientale (grazie alla favorevole ed inevitabile circostanza dell’idealismo) nella nostra metafisica, occidentalizzando le fonti orientali. Evo-la non rifiuta l’obiezione secondo cui ciò equivale a interpretare i testi in modo soggettivo e conformemente a un pensiero personale: questo è per lui inevitabile, giacché quel che conta è «determinare ciò che l’Oriente può essere per noi».[13]

Chi ha letto le opere tradizionaliste di Evola, si renderà conto che i suoi scritti giovanili idealisti vanno in tutt’altra direzione, e non ha alcun senso considerarli come la controparte filosofica di una concezione tradizionale e sapienziale. Non si tratta affatto di esprimere le stesse dottrine secondo due linguaggi, ma di teorie e metodologie diverse e contrastanti. Quando scrive la frase con cui si è aperto questo paragrafo, siamo nel 1930, nel momento in cui ha appena conquistato nuovi punti di vista, e deve giustificare la pubblicazione di un libro scritto nel 1924, in piena fase idealista. In questo momento, in cui verosimilmente il concetto di cultura tradizionale non è stato ancora elaborato in tutti i suoi dettagli, il rapporto tra idealismo e tradizione gli appare esattamente invertito rispetto a come lo vedrà venti anni dopo, quando tra le due fasi speculative gli sembrerà più opportuno mettere uno iato.

- L’idealismo assoluto

Nondimeno, dalla fase idealista di Evola non si può prescindere, se non altro per la sua originalità nell’ambito dell’idealismo italiano. La sua teoria dell’idealismo assolu-to si presenta come un tentativo di mettere a nudo la reale natura dell’Io e dei suoi attributi: non solo ragione e conoscenza, ma anche volontà, potenza, libertà.

Preliminarmente, nella Teoria dell’individuo assoluto, Evola definisce i concetti di essere e valore. Valore è la «relazione assoluta fra il nudo principio dell’Io e quanto nell’Io è distinto da tale principio»,[14] cioè tra Io e non-Io. La nozione di non-Io equivale alle realtà concretamente esistenti nel mondo, a ciò che almeno inizialmente ci si presenta come cosa, oggetto, altro dall’Io e dotato di una sua indipendenza: poiché un albero sembra inizialmente del tutto diverso da me, e indipendente da me, questo albero è non-Io. Nell’idealismo assoluto si fa proprio il principio idealista fondamentale che ogni realtà è una rappresentazione dell’Io: a partire da Berkeley vale il principio che esse est percepi, cioè che intanto esiste l’albero in quanto lo percepisco, e fuori dalla mia percezione nulla posso dire: non so neppure se esiste l’albero; so solo che l’albero, in quanto percepito, esiste come posto dall’io e consiste in una percezione dell’io. Di fatto l’io è l’unica realtà di cui ho certezza, e se il valore è la relazione tra io e non-io, allora il valore dell’albero, del non-io, equivale alla sua riduzione all’io. La realtà apparente non esiste separatamente dall’io, ma è un significato, cioè è «il modo del semplice esistere di fatto di un oggetto o potenza per l’Io».[15] Il problema fondamentale di ogni pensiero idealista è sempre ricondurre all’io il mondo esteriore, apparentemente separato nella sua apparenza immediata: questa separazione è contestata attraverso una riflessione di carattere gnoseologico che, al di là dell’atteggiamento irriflessivo, scopre nell’altro una percezione, una posizione dell’io.

Se soggetto e oggetto sono radicalmente separati, senza alcun punto di contatto, «non vi è più alcun modo di intendere come quella lor congiunzione, in ciò consiste il conoscere, sia possibile»,[16] scrive Evola in L’individuo e il divenire del mondo, facendo propria una critica degli idealisti al realismo dualista: l’oggetto della conoscenza (l’albero quale io lo percepisco) non può essere nettamente e radicalmente separato dal soggetto che lo percepisce e lo conosce, ovvero se lo rappresenta; io posso parlare solo di questa rappresentazione: «Senza un assenso, senza un atto, non v’è oggetto per l’Io e nell’Io».[17] Il realismo non può contrapporsi alla teoria idealista della conoscenza perché esso «è confutato dal suo stesso porsi come verità, poiché se è vero che l’idea è estrinseca al reale, il realismo, che in ogni caso non può essere che un’idea o sistema di idee, non può avere un carattere di verità».[18]

Nessuna realtà è comprensibile senza il riferimento all’io. Tuttavia, per Evola, non è necessario pensare l’io soltanto in riferimento a un’altra realtà; l’io, che nella conoscenza è sempre alle prese con un altro, con un non-io, può essere anche considerato in se stesso, nella sua realtà assoluta: «È possibile staccare questo principio di autoriferimento dai particolari contenuti delle esperienze per ripiegarlo in un certo modo su se stesso. Allora si ha Io uguale Io, cioè una nuda esperienza, un possesso, qualcosa di semplice ed ineffabile».[19]

Qualunque oggetto è sempre riconducibile a un atto dell’io, che lo determina. Dunque, se la realtà è una determinazione dell’io, evidentemente questa realtà stessa richiede un incondizionato che la determini: «Il fatto stesso che si parla di un oggetto, anzi di più oggetti, e che da un oggetto si passa ad un altro, pone la trascendenza dell’Io all’attualità».[20] L’io, dunque, non solo pone il non-io, determinandolo, ma è trascendente rispetto all’intera realtà che determina, è cioè quella nuda esperienza di se stesso, di Io uguale Io, che «media tutto e, essa, da nulla è mediata».[21] Questa realtà dell’io è il presupposto di qualunque esperienza.

Evidentemente questo io di cui si parla non è un’entità separata da noi, si tratta anzi «del mio Io, di quella assoluta presenza che sono nella profondità del mio essere individuale. Ora, che un tale Io sia qualcosa di immoltiplicabile, qualcosa che è “solo e senza un secondo”, è troppo evidente. Parlare di altri Io da questo livello è infatti una contraddizione in termini».[22] Inoltre, con un tratto che mi sembra originale rispetto all’idealismo, Evola afferma che l’io non si identifica con il pensiero:

Se non vi è pensato prima del pensare, non vi è Io come pensante prima del suo effettivo pensare: come tale l’Io nasce solamente con la nascita del pensato. Ma da questa soggettività creantesi con l’oggetto ed una con l’oggetto, si distingue il principio individuale come potenza del relativo processo o atto. In se stesso informe ed incondizionato, esso è il principio per cui la categoria è categoria, è cioè la possibilità donde il principio attuale, epperò la libertà demiurgica interna al determinato porre, procedono.[23]

Se comprendo bene, Evola vuol dire: è ovvio che vi sia un io pensante solo nel momento in cui pensa; però è altrettanto ovvio che, se pensa, aveva il potere o la potenza di farlo; dunque l’attualità del pensare, con tutte le categorie che implica, emerge da una potenzialità, una possibilità, una libertà, che implicano un principio potente e libero, ma anteriore all’attualità del pensare e del porre o determinare il non-io. Vale a dire, se posso esprimermi con una terminologia non evoliana, che l’esse est percepi vale per l’oggetto pensato, per il non io percepito, ma non vale per l’io che, in sé, percepisce, ma non consiste solo in percezione; è un io che «si pone», ma potrebbe anche non farlo, ed anzi si caratterizza come indifferente al porsi e al non porsi. Infatti, se noi negassimo questa libertà o indifferenza, risulterebbe che l’io si pone, determina, attua l’intero processo della manifestazione, per via di una necessità, di un obbligo che lo domina: in tal senso finirebbe col perdere le sue caratteristiche di Io, di soggetto ponente e determinante, e ne deriverebbe una serie di contraddizioni a catena, tutte in contrasto col principio fondamentale del mondo come rappresentazione. L’io deve essere caratterizzato dalla libertà, per Evola, perché altrimenti non si potrebbe più ricondur-re l’oggetto a una determinazione del soggetto e, cosa più grave, non si potrebbe distinguere «fra l’Io come infinità-libertà e l’Io come soggetto attuale pensante, cioè fra l’Io come indifferenza al porre e al non porre, e l’Io che vive nella determinazione come funzione data».[24] Sembra di capire che per l’idealismo l’io empirico e l’io assoluto debbono coincidere, altrimenti l’intero castello gnoseologico cade; ora, di primo acchito l’io empirico non è assoluto, ma anzi si presenta come determinato, mortale, separato dal non-io: se questa condizione è frutto di un atto libero dell’io assoluto, allora è possibile salvare il presupposto idealista dell’identità tra io assoluto e io empirico; se invece è il prodotto di un processo necessario, allora l’io assoluto risulta una scatola vuota, un mero concetto, una conclusione assurda del principio – peraltro evidente e indiscutibile – dell’esse est percepi. Da qui l’intrinseca necessità teoretica di affermare un io assoluto, libero, potente, capace di porre o non porre.

Questo io come libertà assoluta non può essere un oggetto di conoscenza, perché conoscerlo vorrebbe dire assoggettarlo a una categoria del pensiero. Si dovrà dunque limitarsi a postularlo come mistero? Evola afferma che si può «possederlo, esserlo, non ucciderlo in un concetto, ma realizzarlo, coglierlo attualmente cogliendosi in quel centro, in quella assoluta immanenza che già si è e che ad ogni mediazione si suppone».[25] L’io assoluto, inteso come assoluta libertà, è certamente al di là del pensiero umano, ma è anche immanente all’uomo: «Debbo sentirmi superiore a quel pensiero, che è un cerebrale contorno filosofico – ma non basta: debbo anche, ed eminentemente, sentirmi superiore, trascendente, a quel pensiero che è il processo in atto della realtà stessa».[26]

- L’io e la coscienza empirica

Il fatto che il mio essere personale e concreto sia questo io assoluto, come assoluta libertà, è un dato che non risulta all’esperienza quotidiana, non è presente immediatamente alla mia coscienza. Questa infatti mi dice che esiste un mondo diverso da me, fornendomi un’interpretazione della realtà in contraddizione col fatto che l’io si è posto e ha posto il mondo. Sembrerebbe un circolo vizioso: esiste la determinazione; la possibilità della determinazione implica il soggetto assoluto che la pone; l’essenza stessa di questo soggetto assoluto esclude che sia vero il modo in cui la determinazione appare alla coscienza empirica, come dualismo tra io e non-io; questa coscienza empirica, a sua volta, non riesce a identificarsi come soggetto assoluto. Questo circolo, secondo Evola, dipende dall’aver assunto come momento originario proprio la coscienza empirica, limitata, che di per sé non è affatto originaria: è l’io assoluto, che, ponendosi con un atto libero, determina l’esistenza di elementi che appaiono contraddittori alla coscienza empirica. Questo non era però necessario, perché l’atto dell’io assoluto è frutto di libertà. Quando l’Io si pone, se si pone, determina la coesistenza di essere e non essere, valore e non valore. Orbene, l’antitesi tra coscienza empirica e non io non è un fatto, non è la struttura metafisica della realtà, ma è un valore: cioè la relazione dell’assoluta libertà con se stessa, quasi come una dialettica interna all’Io che diviene reale solo se e quando l’io si pone. L’assoluto è caratterizzato da un incondizionato arbitrio, che si estende fino all’indifferenza – se si pone – al porsi come affermazione o come negazione.[27]

Questa elaborazione filosofica di uno dei più complessi problemi dell’idealismo (il fatto che l’io empirico non si riconosca, per così dire, come assoluto) è certamente geniale dal punto di vista dialettico, anche se, a mio parere, non risolve il problema. Si limita ad accettarlo, giustificando una situazione di fatto: c’è contraddizione perché deve esserci. Il principio idealista del mondo come rappresentazione dell’io viene a convivere con il principio realista, secondo cui il non-io non è illusorio. Da un lato l’arbitrio dell’io giustifica l’esistenza del non-io inteso come libero porsi come negazione dell’io empirico; dall’altro lato questa indifferenza dell’io, questa sua libertà sono ricondotte a una logica: fermo restando che l’io poteva non porsi (affermazione in verità ipotetica) sta di fatto che, quando si pone, si pone come affermazione o come negazione, cioè all’interno delle sole categorie del pensiero (affermazione e negazione) concepibili per la limitata mente umana. Infatti le categorie affermazione e negazione non possono essere rintracciate con lo studio della realtà fenomenica, che non è realtà ma valore, né da un’analisi dell’io assoluto, che abbiamo visto consistere in arbitrio non condizionato da alcuna necessità intrinseca. Poiché il mondo come valore è il modo del semplice esistere di fatto di un oggetto per l’io, non possiamo sostenere che questo modo sia qualcosa di più di una contingenza: l’oggetto poteva esistere in altro modo, essere un altro valore per l’io. Detto in altri termini, la tesi che l’io, se si pone, si pone come affermazione o come negazione è sostenibile solo all’interno della mente umana, dove tertium non datur, ma non possiamo sapere se anche per l’Io assoluto valga questa logica. Perché dovremmo sostenere che nell’io assoluto non esista una terza possibilità? Certo, noi non la immaginiamo, ma escluderla significa affermare surrettiziamente che l’io assoluto, libero quanto si vuole, è necessitato ad esplicare in modo razionale la sua libertà. In tal caso, tale io sarebbe dunque Ragione.

In realtà Evola non accetta l’identificazione tra Io e Ragione. Critica infatti l’idealismo trascendentale che, proprio con questa equazione, ha reintrodotto nell’idealismo la trascendenza e dunque una visione dualistica. Nell’idealismo, il dualismo non ha spazio: se ciò che viene posto dall’io è assolutamente distinto dall’io stesso, automaticamente il mondo empirico diventa un’illusione. Dice infatti Evola, riprendendo un argomento del tantrismo contro il monismo indiano: se l’io assoluto è l’unica realtà, allora tutto ciò che è distinto dall’io non è realtà ma illusione, e l’illusorio non può affermare nulla che a sua volta non sia illusorio; se invece diciamo che il non io non è distinto dall’io, allora abbiamo un circolo vizioso: mondo empirico e Io fanno un tutt’uno, e noi, che siamo dentro il mondo empirico, rischiamo di non uscirne mai. Perché si genera questo impasse? Perché l’Io è stato inteso come un concetto, come Ragione. Di conseguenza si è giunti a un’identificazione razionale tra io empirico e io assoluto che risulta una truffa, perché non riusciamo ad avere l’esperienza di questa identità. Allora l’io vero non può essere un concettuale soggetto trascendentale, caratteristico dell’idealismo trascendentale che, in qualche modo, recupera il concetto di trascendenza, né può essere un io empirico che, preso nelle sue condizioni attuali, viene considerato identico all’io assoluto, senza che cambi minimamente la sua precarietà esistenziale, la sua limitatezza. Occorre pensare invece a un Io che fuoriesca dalla sfera astratta del puro pensiero: «La sapienza popolare, che oppone lo spirito al mondo, che riconosce la finitezza dell’individuo e pure all’interno di esso, in esso come libertà, vede rilucere un principio eternamente irriducibile a qualsiasi natura, è conforme a ciò che dalla Teoria dell’individuo assoluto è posto come elemento originario del mondo del valore. Questo irrazionale deve essere».[28]

Insomma, l’io, ovvero l’Individuo Assoluto, in termini evoliani, è indifferente al porsi o al non porsi, vale a dire che non consiste in un processo intrinsecamente determinato; se si pone, può farlo come affermazione o come negazione, come io e come non io; in entrambi i casi è immanente e presente come elemento irriducibile e libero, perché così ha voluto, e questo appare inevitabilmente alla coscienza empirica come una contraddizione, come un irrazionale che deve essere, perché la coscienza empirica si muove all’interno del porsi dell’io e alle prese con il valore, cioè con il modo in cui arbitrariamente l’io ha deciso di porsi.

Ciò significa, per Evola, che nel porsi dell’io sono rintracciabili due vie, due opzioni entrambe possibili: la «via dell’altro» e la «via dell’Individuo Assoluto». La «via dell’altro» è la possibilità di porre l’altro da sé, un non-io che consiste ontologicamente in brama, desiderio di possedere l’io: è ciò che produce il divenire del mondo, come un movimento in cui il non-io cerca di colmare la sua privazione, perché l’io ha posto l’essere nell’altro da sé, restandogli sì immanente, ma senza mai possedersi del tutto, come in una sorta di estraniazione. Nella «via dell’Individuo Assoluto», invece l’Io consiste in se stesso, e ogni distinzione dall’io è apparente.

Entrambe le opzioni sono compossibili per l’io, perciò abbiamo che, se l’io si pone, allora «x» è posto (dove «x» è una cosa qualunque); in quanto posizione dell’io, che è l’individuo assoluto, «x» ha come realtà la sua non-realtà,[29] perché solo l’io è reale; in quanto posizione secondo la via dell’altro, «x» non è mera illusione, ma è un’esteriorità all’io che «brama» il possesso di quell’io che, appunto, essa non è. Dal punto di vista empirico questo sembra contraddittorio, ma dal punto di vista dell’io assoluto non lo è: l’io assoluto non si pone in un punto privilegiato della manifestazione ma è la sola realtà in cui si colloca ogni singolo momento del suo porsi in un modo o nell’altro. L’io possiede tutto, senza essere da nulla posseduto, e ciascun momento della manifestazione, del porsi, è «l’espressione di una potenza, che ha in sé medesima, in rapporto di dominio, la funzione del limite».[30]

Come dicevo prima, la costruzione teorica di Evola è geniale, ma in questa singolare forma di idealismo che vuol convivere con la contraddizione esistono parecchi problemi. Perché l’io, se si pone, può farlo solo attraverso due «vie»? Perché non potrebbe, ad esempio, porre l’altro in quanto tale? Si dirà che questa è la soluzione cristiana della creazione ex nihilo, ma qui non voglio contrapporre ad Evola un pensiero che gli è estrinseco, faccio solo un esempio per restare all’interno del suo pensiero, ragionando con i suoi presupposti: se l’io è libero, con quale argomentazione escludiamo che egli possa porre l’altro come estraneo a sé? Perché questo è inconcepibile per noi? Certo che è inconcepibile: si è vista l’argomentazione: se l’io è l’unica realtà, ciò che non è io non è reale. Questo vuol dire che la razionalità di questa argomentazione viene proiettata sull’io stesso che risulta fatalmente un ente razionale, cosa che Evola vuole escludere. Se la escludiamo, allora non possiamo escludere da questa nozione di io la possibilità di una creazione ex nihilo o anche di chissà quali altre forme di posizione possibili per un io che trascende la ragione. Dunque l’individuazione di due strade, e solo due, è una nostra ricostruzione speculativa a posteriori, che si muove entro l’ambito della ragione umana. Non illuda il fatto che si evidenzia una contraddizione e che la si accetta: questo non significa affatto superare il limite costitutivo della razionalità, bensì accettarlo, perché è il ragionamento stesso che evidenzia un risultato contraddittorio, accettato come tale, in quanto il ragionamento stesso esclude altre vie teoretiche non razionali. Nel dichiarare compossibili le due vie (affermando al tempo stesso che non ve ne sono altre), Evola in qualche modo evita il principio di non contraddizione, per poi ricadervi dentro, e il suo errore teoretico è proprio questo: il principio di contraddizione nell’io vale o non vale? Se non vale, allora le vie sono compossibili, ma possono essere più di due, e tutta la teoria evoliana perde il carattere di necessità diventando un’ipotesi. Se vale, non possono essere compossibili, e si ricade nel concetto razionale dell’io trascendentale. Non si può superare l’ambito del razionale e poi giustificare razionalmente ciò che si colloca oltre tale ambito.

In ogni caso, nei confronti dell’idealismo dominante in Italia in quegli anni Evola sviluppa una posizione eterodossa che, pur restando emarginata, è di grande interesse storico: non si tratta solo di muovere una critica alla dialettica fumosa degli idealisti, ma anche di far valere alcune istanze feconde, come la necessità di concepire l’io anche in termini di realtà e potere, o l’interesse a salvare in qualche maniera la corposità delle cose, a non dissolverle nel vago concetto del non-io. Il limite sta nel fatto che Evola tenta di farlo restando all’interno dell’idealismo stesso, sviluppando una posizione che è certamente originale, ma anche precaria, proprio negli anni in cui la filosofia europea attaccava a fondo il presupposto stesso del mondo come rappresentazione e, attraverso la fenomenologia, si avviava verso un altro modo di pensare.

- Il concetto di potenza

L’Io è dunque libero e potente. Per Evola due sono i possibili rapporti tra io e non io: un rapporto di spontaneità, e un rapporto di volontà. Nel quadro della spontaneità, ciò che è possibile si identifica con ciò che effettivamente accade: la manifestazione è infatti un processo spontaneo, in cui si verifica solo ciò che può accadere, secondo una intrinseca necessità. Invece, nel quadro della volontà è solo grazie a una decisione libera che una cosa possibile diventa reale: avrebbe potuto non diventarlo, e dunque questo tipo di rapporto implica un momento di autarchia e di dominio, un potere in cui risiede la ragion d’essere di un certo atto. Nella spontaneità non esiste una vera e propria libertà, ma solo lo sviluppo naturale di qualcosa che non può non aver luogo. Nella volontà, invece, l’io può ciò che vuole, in modo incondizionato.[31]

Questa potenza non esiste nel mondo della realtà determinata o empirica: concettualmente io posso dire che il mondo è una mia rappresentazione, ma come posso affermare che è frutto della mia volontà, della mia potenza e della mia libertà? Come si può prendere atto di questo e continuare ad affermare l’identità di io e non io, di io empirico e io assoluto? Tenendo presente questo problema, Evola scrive: «Una cosa reale è semplicemente una cosa su cui io, come volontà, non posso».[32] Tuttavia, nonostante questo mio non-potere, tale cosa non cessa di essere una mia rappresentazione.

Volendo ancora restare ancorato ai presupposti dell’idealismo, Evola afferma: «Dire che una cosa non è causata da me non è lo stesso che dire che essa è causata da un altro».[33] Se io non mi riconosco come causa incondizionata di una mia rappresentazione, ciò significa che una parte della mia attività cade sotto il segno della spontaneità e l’io soffre di una sorta di privazione: in questa privazione, in questo atto imperfetto consiste l’oggetto. Naturalmente, questa imperfezione è una conseguenza del modo in cui si è posto l’io: la necessaria conseguenza dell’assurgere dell’io «a Signore del Sì e del No, di là dal mondo della spontaneità»,[34] una fase transitoria all’interno di un processo di arricchimento. Torna ancora una concezione evolutiva: l’io si innalza dalla spontaneità alla libertà, in un processo di perfezionamento, che si compirà al termine della dialettica avviata dall’io col suo porsi. Certo è che si tratta di un’evoluzione sui generis: l’io è libero fin dall’origine, dato che può porsi o non porsi, e dunque l’innalzamento dalla spontaneità alla libertà non riguarda lui: non si può diventare liberi per via di un processo necessitato. Può solo riguardare l’io empiri-co, a partire dalla sua condizione attuale di privazione: questo però significa assumere una posizione ambigua riguardo all’identità tra io empirico e io assoluto, che da un lato viene riaffermata in via di principio, dall’altro viene incrinata da progressive differenziazioni.

- L’antropologia idealista

Sul piano antropologico la nozione chiave continua a essere quella di uno sviluppo progressivo o evolutivo, attraverso cui l’io empirico colma la privazione che gli fa apparire il non-io come altro da sé. Bisogna però capire che cosa si deve intendere quando si parla di io empirico, cioè chi è veramente il soggetto che deve colmare la privazione. Per Evola non si tratta dell’io che comunemente intendiamo come il centro attuale della nostra persona, dominato da passioni e sentimenti, avvezzo a subire la vita, anziché dominarla. Accanto a questo io superficiale esiste un io profondo, lucido, autenticamente reale, che costituisce il nucleo fondante della persona.

La coscienza che caratterizza la vita abituale è limitata sia nella sua capacità di rendersi conto sia nella sua capacità di agire; la persona vive così subendo le sue azioni e i suoi processi, senza attingere all’io profondo, alla coscienza profonda che invece domina l’azione senza esserne assorbita. Studiando le tradizioni orientali, o fenomeni come l’ipno-tismo, Evola coglie un aspetto che nei decenni successivi si sarebbe imposto all’attenzione di molti studiosi, e che avrebbe dato luogo a molte correnti culturali, serie o meno serie: l’idea che esiste una zona profonda della personalità che resta ordinariamente inattingibile. Il carattere condizionato del comportamento quotidiano cosiddetto normale viene da Evola utilizzato in chiave idealista, come spiegazione dell’incapacità dell’io empirico di riconoscersi come assoluto. Questo lo porta ad accentuare la distanza tra l’io profondo e l’io di superficie, fino a dire che la dimensione della profondità non appartiene al mondo fenomenico, bensì al piano da cui è retto il fenomeno, anche se resta fermo il principio idealista che questo piano rappresenta l’immanenza nel mondo empirico e nella persona umana dell’io assoluto. Può così dire che, qualora si raggiungesse un tale piano, «nulla di ciò che è esterno saprebbe resisterci»,[35] non trattandosi appunto di una realtà separata.

Ora, se esiste questa condizione dell’io empirico, che si è in un certo senso estraniato da se stesso, dal livello più profondo della coscienza, risulta che l’idealismo non può limitarsi ad affermare teoreticamente l’identità tra l’io empirico e l’io assoluto o profondo, perché questa affermazio-ne non abolisce la distanza che di fatto intercorre tra le due dimensioni. Questa distanza va colmata, la privazione va superata, ma questo compito non può realizzarlo il ragionamento: semplicemente, bisogna partire dalla condizione umana di fatto e realizzare una serie di purificazioni, di depurazioni che ricongiungano la persona alla propria profondità. Si deve passare da un idealismo teorico e speculativo a un idealismo pratico o «magico», come lo chiama Evola, consistente in una tecnica di trasformazione. Gli elementi base di questa tecnica sono desunti dal pensiero orientale, e più in generale da varie tradizioni iniziatiche i cui esercizi avevano esattamente lo scopo di superare la condizione umana comune. Questo chiarisce molte ragioni dell’interesse di Evola per le varie forme dell’esoterismo che, decontestualizzate e inserite nel quadro della sua speculazione, possono permettergli di costruire la sezione operativa che manca all’idealismo speculativo: un idealismo che, da questo punto di vista, non può che apparirgli come «mera» filosofia.

Questo passaggio alla prassi comporta una difficoltà teorica. In parole povere, oggi esistono tante persone e ciascuna di esse è un io empirico. So che l’esistenza dell’altro uomo è comunque una mia rappresentazione, ma lasciamo perdere questo dettaglio che al momento è ininfluente. Voglio dire che l’esperienza comune dell’uomo è quella dell’esistenza di un mondo altro, fatto di alberi, case e altri uomini, ad esempio gli studenti a cui Hegel insegnava la filosofia idealista ottenendo in cambio uno stipendio mensile. Ora, l’io empirico è limitato e si concepisce nella molteplicità, invece l’io assoluto è uno solo e si concepisce come unità, unicità, esser solo e senza un secondo. Se la tecnica che Evola propone per superare i limiti contingenti dell’io empirico ha un risultato positivo, allora questo io empirico si identifica con il suo livello profondo, si riconosce come io assoluto, e si ritrova in quel punto in cui, come si diceva, niente potrebbe resistergli. Di fronte a ciò la domanda è banale e persino oltraggiosa: quanti io empirici possono raggiungere questo livello? La risposta è ovvia: tanti quanti sono gli io assoluti, cioè uno solo, perché solo l’io assoluto può riconoscersi in se stesso. Per quanto possa sembrarci assurdo, ora che la cultura europea è uscita dall’idealismo, la prospettiva di Evola si trova davanti lo spettro del solipsismo, con cui ogni forma di idealismo deve fare i conti. Con coerenza, Evola lo accetta, lo afferma e lo teorizza. Che l’io empirico colmi la sua privazione, significa soltanto che l’io assoluto riassorbe in sé, annullandolo, tutto ciò che gli è contingentemente esteriore.

Su questa posizione estrema il discorso teorico si conclude, null’altro può essere aggiunto, e ciò che resta è solo una prassi, un compito da realizzare. Con coerenza, Evola abbandona l’idealismo speculativo, rifiuta di occuparsi di cose che per lui, ormai, sono solo meramente filosofiche, e volta pagina. Nel 1927 fonda una rivista interessata all’azio-ne, ai metodi di realizzazione e di trasformazione dell’io, che costituiscono un’arte o una scienze definite «magiche».

- Gli sviluppi dell’idealismo assoluto

Ur è il nome della rivista fondata da Evola nel 1927 per indagare sui metodi di autorealizzazione attestati nelle varie tradizioni esoteriche orientali e occidentali. L’esperienza di questa rivista, e del gruppo che si raccoglie intorno ad essa, è complessa e si presta a molte letture. La rivista si occupa di un apparato vasto di rituali esotici, di complessi simbolismi, spesso di origine libresca, che viene posto in blocco sotto il segno della «tradizione», intendendo con questo termine soltanto la tradizione iniziatica, cioè la trasmissione di metodi operativi di trasformazione della persona, attestati in culture diverse da quella occidentale moderna. È chiaro che queste metodologie hanno un riferimento metafisico, giacché viene detto che «ad una metafisica fa da controparte una tecnica»,[36] però mentre storicamente ogni tecnica iniziatica si muove dentro la propria cultura (ad esempio l’ascesi buddhista dentro la tradizione buddhista), qui tecniche e rituali sono decontestualizzati e si ritiene che siano applicabili anche fuori dal loro contesto naturale; l’unico requisito richiesto è quello di una particolare qualificazione personale, trattandosi di percorsi iniziatici non accessibili a chiunque. Pertanto, la tecnica non fa da controparte alla metafisica tradizionale, cioè alla sua effettiva cornice culturale, bensì alla metafisica idealista, soprattutto nella variante teorizzata dallo stesso Evola.

La cosa si presenta in netta evidenza in varie occasioni. Per esempio, nel primo fascicolo della rivista Evola cerca di delineare la natura della conoscenza iniziatica (il vizio della speculazione è duro da togliere), e scrive che, dal punto di vista iniziatico non è possibile conoscere una cosa qualunque «finché la coscienza non possa trasformarvisi».[37] Vi è dunque un’identificazione di conoscenza ed esperienza, e la validità della conoscenza è data dal «grado di identificazione attiva, cioè dal grado secondo cui l’Io è implicato ed unificato nella sua esperienza, e secondo cui l’oggetto di essa gli è trasparente nei termini di significato».[38] Si tratta della stessa terminologia della fase speculativa, e il concetto espresso da Evola, pur facendo riferimento a una nozione comune a molte tradizioni, compreso il misticismo e lo sciamanismo, non si comprende pienamente se non si tiene presente che il termine significato ha la stessa accezione definita nelle prime pagine della Teoria dell’individuo assoluto: nell’identificazione attiva, cioè in questa conoscenza che sembra sciamanica e in cui si ha l’identificazione tra chi conosce e la cosa conosciuta, si comprende il modo in cui un oggetto esiste di fatto per l’io: l’oggetto della conoscenza è trasparente nei termini di un modo di esistere per l’io. Nulla è più distante dal pensiero sciamanico e affini. Anche in questa fase «magica» (aggettivo che identifica l’idealismo passato alla realizzazione pratica) la conoscenza è una «azione che parte dall’io e si afferma nell’ordine delle cause reali»:[39] ciò che alla coscienza empirica appare come altro e separato, si risolve invece in un rapporto di potenza, in cui un io sufficientemente profondo riduce a sé l’alterità.

Finché l’altro rimane appunto altro per l’io, non si ha conoscenza vera, perché il rapporto di alterità attesta una privazione, una limitazione che affetterebbe l’io stesso. In Ur il mondo viene concepito coerentemente come potenza o rapporti di potenze, ed è significativo che nel ripubblicare la rivista nei tre volumi di Introduzione alla magia quale scienza dell’Io, Evola prenda le distanze da queste sue concezioni, come farà con ogni affermazione di sapore idealista contenuta nei suoi testi giovanili.[40] Chi crede di trovare negli articoli di Ur la descrizione di certe culture tradizionali, resterà deluso, perché trova solo materiale tratto da queste culture, a volte conosciuto attraverso fonti secondarie, e interpretato secondo prospettive ad esse estranee: ciò che oggi considereremmo un insopportabile (ma molto idealista) eurocentrismo.

Comunque sia, a dispetto del fatto che non esistono tradizioni extra-occidentali che considerano l’iniziazione una scienza dell’io, la rivista non contiene solo ciarpame. Certi testi vengono comunque riscoperti e si affrontano questioni essenziali come la libertà, il tempo, la preveggenza, problemi che implicano una valutazione accurata del materiale eterogeneo che si andava raccogliendo. Vi è anche da considerare che in questo contesto si colloca la scoperta delle opere di Guénon, che aveva elaborato una nozione di tradizione più complessa di quella evoliana degli Anni Venti.

Le prime tracce di una differenza rispetto alle idee del periodo idealista si vedono nel modo in cui viene affrontato il problema dell’oltretomba, e rivelano che il primo caposaldo dell’idealismo a cadere è la valutazione della persona umana. Nel periodo idealista si è in un’ottica solipsista e immortale di diritto risultava solo l’Individuo Assoluto, l’unico che fosse realmente esistente. Peraltro il suo problema non era certo sottrarsi alla morte, bensì ridurre tutta la realtà all’io. Nella fase iniziatica della rivista Ur, invece, la prospettiva è diversa. Ciò che comunemente viene chiamato io, presuppone una realtà più profonda esistente in noi: non si tratta più dell’immanenza dell’individuo assoluto, ma della nozione del Sé, il principio della persona distinto dalla mutevolezza della coscienza comune, eppure ad essa intimamente legato. È una realtà profonda che la scienza iniziatica mira a ridestare, a possedere come centro effettivo della persona. Così, in relazione al tema dell’immortalità, questa non è più privilegio dell’unico individuo assoluto, ma è una condizione che spetta a chiunque la conquisti, reintegrando l’io comune con il Sé profondo. Detto in parole povere, è possibile che più individui siano immortali: c’è dunque un contrasto netto tra le posizioni espresse nei Saggi sull’idealismo magico [«La costruzione dell’immortalità»[41]] e quelle espresse nell’articolo di Ur intitolato «Il problema dell’immortalità».[42]

Nel 1927 Evola attraversa una fase di passaggio in cui convivono vecchie e nuove idee, producendo spesso un’oscillazione. Per esempio un articolo di Ur, Sulla dottrina generale dei Mantra, riprende concetti già espressi nel 1925, La purità come valore metafisico. In questo saggio del ’25, parlando della «purificazione della parola», aveva citato la nozione tradizionale di Çabdabrahman, suprema potenza creatrice del Verbo, del Principio, nella quale la parola e il significato restano unite: la manifestazione è espressione del principio, intesa come autorivelazione. All’interno della manifestazione c’è dualità, ma nell’espressione in quanto atto del Principio vi è assoluta unità; c’è dualità (idealisticamente c’è io e non io) perché il Verbo creatore si sdoppia (in termini idealisti, si pone secondo le due vie: dell’altro e dell’individuo assoluto):[43] ciò che, per il Principio, «era un significato» (torna questa parola chiave) «si scioglie da lui e si fa oggettivo in una ex-sistenza».

Nel saggio sui mantra, pubblicato su Ur, torna ancora il concetto di Çabdabrahman, ancora inteso come espressione primordiale, come manifestazione che è autorivelazione e contiene in sé lo sdoppiamento. Però, mentre nel saggio sulla «Purità» si formulava l’ideale di pervenire, attraverso la comprensione dei mantra, alla realizzazione di «uno stato di identità con i principi individuanti le cose»,[44] nel saggio di Ur la questione si presenta in modo più complesso: il monismo sembra attenuarsi e si affaccia una via diversa sia dal dualismo sia dal monismo, attraverso la nozione indiana di non-dualità. La manifestazione che dà vita al mondo è assimilata a un suono, a una parola pronunciata dal Principio inteso come Verbo, in particolare alla sillaba sacra om: il suono di questa sillaba primordiale (il Brahman inteso come Verbo) è di un’assoluta semplicità e lo si ritrova nella profondità dell’uomo: «Lo stesso suono dei suoni, om, essendo dappertutto, si ritrova altresì nel corpo degli uomini qua-le ultima, occulta profondità della forza che li regge, li ani-ma».[45] Orbene, chiarisce Evola, questo suono deve essere ridestato e diventare il centro effettivo della persona, senza che ciò comporti una perdita dell’identità personale.[46]

È un’apertura importante al recupero della persona e della concretezza del mondo. Non è la stessa cosa definire l’altro come privazione e definire una realtà come simbolo di qualcosa che sta oltre l’apparenza. Prima c’era l’ideale di un dominio sulle cose attraverso lo sviluppo di una potenza; ora si parla di «impadronirsi del “senso” delle cose»:[47] evidentemente una nozione diversa da quella del valore che esse hanno per l’io assoluto. La comprensione della cosa potrebbe annullare la distanza, non la distinzione, tra l’io e il non io. Sarebbe stato interessante uno sviluppo più articolato di questo tema, ma, in questa fase, Evola ostenta un rifiuto della speculazione, un certo fastidio verso «domande che risentono dell’influenza della filosofia».[48]

Gli interventi teorici, comunque, non sono del tutto assenti nella rivista. In un caso molto interessante, Evola si occupa del rapporto tra immanenza e trascendenza, giungendo a una posizione di compromesso transitoria, ma tale da infrangere il rigido immanentismo idealista. Scrive, dunque, in un articolo intitolato appunto Immanenza e trascendenza, che questi due termini indicano un problema che non si pone dal punto di vista iniziatico:

Sul piano cosmologico e teologico, ogni vero insegnamento iniziatico non può che tradursi in una dottrina della trascendenza [!], perché, nell’una o nell’altra forma, esso ammetterà sempre un principio che non è esaurito dalla creazione [!] o dalla «manifestazione», che sta al di là da ogni forma di esistenza non solo naturale ma anche celeste o divina. Ma sul piano pratico, con riferimento all’uomo e alle sue possibilità, la prospettiva, come si è detto, è doppia.[49]

Per l’uomo comune la spiritualità è trascendente, mentre l’iniziato «ha preso residenza nell’elemento centrale, metafisico, e quindi se qualcosa gli dà un’impressione di estraneità e distanza, ciò sarà proprio il mondo umano e sensibile».[50] Nell’iniziato il principio trascendente è immanente al suo stesso essere. Orbene, questa concezione è sostenibile entro la nozione di non-dualità, nozione negativa, che si limita a rifiutare l’esistenza di una separazione netta tra il mondo e la trascendenza del Principio, ma in fondo non afferma neanche un’identità di tipo immanentista o panteista. Si tratta dunque di un’apertura a vedute diverse da quelle del periodo idealista, che però sono ancora inserite in un quadro che non è loro proprio. La nozione di non-dualità, usata per chiarire la posizione singolare dell’iniziato rispetto al Principio della manifestazione, genera un problema che Evola non risolve: va bene che l’iniziato ha realizzato il Principio come centro del proprio essere, ma l’iniziato come tale fa o non fa parte della manifestazione? L’iniziato è il Principio, oppure è un elemento interno alla manifestazione che realizza una certa condizione in cui il Principio diventa il centro del suo essere? È ovvio che se appartiene alla manifestazione, il Principio gli resta trascendente; se non appartiene alla manifestazione, la sua realtà risulta teoreticamente inconsistente.

Un’importante novità si ha nel terzo volume della rivista, pubblicato nel 1929, in particolare in un articolo su Aristocrazia ed ideale iniziatico, in cui si afferma una nuova concezione della persona. La nozione di aristocrazia

corrisponde al modo d’essere di una superiorità virile libera e personalizzata. Risponde all’esigenza […] che ciò che vive all’interno come spiritualità si testimoni altresì in una forma, suggellandosi in un equilibrio di corpo, anima e volontà, in una tradizione di onore, di alta tenuta e di severità sia nel gesto che negli stessi dettagli del costume – in generale in uno stile del pensare, del sentire e del reagire.[51]

Si tratta di una forma interiore che l’uomo conquista attraverso l’autocontrollo, il dominio degli impulsi ciechi ed istintivi, che caratterizza il concetto di persona. Il tipo aristocratico è un individuo che ha modellato il suo comportamento secondo un certo ideale etico, attuando il quale la sua personalità individuale viene nobilitata, non annullata: si tratta del gradino iniziale del lungo processo di trasformazione ascetica che conduce all’autodominio e che ha la figura dell’iniziato nel suo vertice. Questo articolo è importante perché in qualche modo viene colmato il vuoto che sembrava esistere tra l’iniziato e l’uomo comune: si crea una gradualità e, al tempo stesso, si aprono strumenti concettuali per la comprensione e la salvezza della realtà quotidiana, sacrificata un tempo sull’altare del monismo.

In un articolo intitolato Che cosa è la realtà metafisica, Evola fornisce vari significati di questa espressione: da un punto di vista oggettivo, realtà metafisica è ogni stato dell’essere non legato a condizioni spaziali e temporali; dal punto di vista soggettivo è l’esperienza che una coscienza può realizzare nel momento in cui cessa di essere condizionata da spazio e tempo; infine (e fondamentale), realtà metafisica è il trascendente, l’incondizionato, ciò che resta fuori dalla natura, intesa nel senso antico di physis, che include tutta la manifestazione, sia corporea sia psichica[52].

Queste tre definizioni risolvono, credo, il problema dell’appartenenza o meno dell’iniziato alla manifestazione: un conto è il principio, trascendente in senso proprio e senza riserve, un altro conto è l’esperienza iniziatica delle stesse condizioni atemporali e aspaziali del principio, quan-do l’individuo, partendo dalla sua empirica quotidianità, realizza una condizione non vincolata dalle leggi interne alla manifestazione, una realizzazione interiore in cui spazio e tempo cessano di essere condizionamenti. In questa prospettiva l’idealismo appare lontano, e il principio di non-dualità viene chiarito meglio: ammesso un principio incondizionato trascendente tutta la manifestazione, si afferma che tale Incondizionato è presente anche nell’uomo, pur non identificandosi con l’uomo: la trascendenza non esclude l’immanenza, e l’immanenza non esaurisce il principio. Evola parlerà spesso, nella sua fase più matura, di trascendenza immanente: il mondo empirico e il Principio restano distinti e non identificabili, ma il primo esiste per la relativa immanenza in esso di un principio incondizionato. Dal punto di vista storico non è una grande novità.

Evola è comunque consapevole della trasformazione delle sue idee, e opera delle vere e proprie correzioni nei suoi testi. Per esempio c’è un articolo pubblicato su Ur, «Sul sacro nella tradizione romana», in cui viene attribuita al mondo romano una concezione impersonale e immanentista del divino.[53] Lo stesso articolo viene ripubblicato nel 1934, nella sua pagina Diorama filosofico, sul quotidiano Regime fascista: Evola elimina accuratamente ogni riferimento a concezioni immanentiste.[54]

L’esistenza di un processo rapido di maturazione e revisione di idee tra il 1927 e il 1929 è confermata a posteriori dallo stesso Evola nel Cammino del Cinabro, commentando le nuove prospettive che la fase idealista apriva riguardo al problema della morte e della sopravvivenza:

Ci si potrebbe chiedere dove andasse a finire l’Individuo Assoluto, dato che ora si parlava di un io mortale condizionato al corpo. La contraddizione è solo apparente […]. La veduta iniziatica si accordava benissimo con la teoria delle due opposte vie indicata nella mia Teoria […]. Il progresso rispetto all’esposizione astratta, filosofica, riguardava il riferimento a tradizioni concrete e a compiti operativi.[55]

Ho già detto che non concordo con questa ricostruzione che vede nell’idealismo una controparte teorica della prassi iniziatica, e mi servo della citazione precedente appunto come conferma di un legame tra le due fasi, e al tempo stesso di un progresso dell’una sull’altra, che conduce a problemi di compatibilità tra i vari momenti della speculazione evoliana. In effetti mi pare che l’Individuo Assoluto vada appunto finire nel dimenticatoio proprio con il crollo del solipsismo. È comunque interessante continuare a leggere il brano del Cinabro, perché Evola afferma subito dopo che i suoi interessi si estendono, verso la fine dell’esperienza di Ur a «nuove linee di pensiero», tra cui quella di Guénon, la cui lettura «mi aiutò a centrare su un piano più adeguato l’intero mondo delle mie idee».[56] Scrive che di fronte al mondo della tradizione (quale Guénon lo definisce) «il mondo moderno appariva come una civiltà anomala e regressiva»:[57] quello stesso mondo moderno che, in pieno idealismo (appena due o tre anni prima) gli appariva come il fiore di una bimillenaria civiltà. La tradizione, quale la definisce Guénon, «fu appunto il tema basilare che andò a completare il sistema delle mie idee».[58] Per dichiarazione dello stesso Evola, dunque, non c’è niente di collegabile alla tradizione (quale la definisce Guénon) nei suoi scritti risalenti alla fase idealista e a quella iniziatica precedente l’incontro con Guénon: non c’è niente di tradizionale in Evola, prima che egli scopra la nozione di tradizione, e questa scoperta avviene verso il 1928/29.

D’altronde lo stesso Evola, parlando dell’impatto della nozione guénoniana di tradizione sul suo pensiero, non cerca di sminuirla, ma scrive espressioni forti. Dice ad esempio che la concezione di Guénon, avendo un forte senso della trascendenza, fece produrre «una specie di “mutazione” (quasi nel senso della genetica) nella Teoria dell’individuo assoluto»:[59] questo conferma che il retroterra culturale della prospettiva iniziatica della rivista Ur, era appunto l’idealismo: un idealismo caratterizzato da un «individualismo esasperato».[60] La trasformazione che indica con l’immagine della «mutazione genetica» ha tratti di un vero e proprio capovolgimento.

Si consideri, ad esempio, che, per quanto possa sembrare strano al lettore di Evola che si sia fatto un’idea di questo autore partendo da opere molto mature, come Rivolta contro il mondo moderno, il giovane Evola, fin verso il 1928 (cioè fino ai trent’anni di età), è sostanzialmente su posizioni progressiste ed evoluzioniste. Certamente non è il progressismo ideologico di Comte, ma è una concezione evolutiva, tipicamente idealista, della realtà, dominata da una dialettica per cui ogni fase storica è più completa delle precedenti. Il contatto con Guénon lo conduce a un capovolgimento radicale: nel 1929 Evola palesa per la prima volta una posizione nettamente antimoderna e antiprogressista. La prima traccia si trova in un articolo intitolato Americanismo e bolscevismo, singolarmente contraddittorio con un altro articolo, pubblicato nello stesso anno, ma plausibilmente scritto un paio di anni prima: La palingenesi nell’ermetismo medievale (legato ai temi abitualmente affrontati da Ur).

Vediamo prima questo scritto sulla palingenesi. Il riferimento è all’alchimia, che Evola collega a una concezione della natura non moderna. In questo saggio si afferma che l’ermetismo medievale «ha una premessa inequivocabilmente immanentista».[61] La presenza dell’immanentismo è rivelatrice, visto che il tema chiave di questi anni è proprio la ristrutturazione del sistema evoliano alla luce della trascendenza. È chiaro che non si tratta di uno scritto dominato dalla prospettiva dell’idealismo, perché Evola vi sostiene che la trascendenza esiste, ma «compresa nell’immanenza»;[62] però l’idealismo non è ancora lontano, perché permane una concezione evolutiva di marca francamente idealista: «Nell’ordine della natura ogni sviluppo è concepito in funzione di potenze che dalla imperfezione e dalla virtualità informe, passando all’attualità, nel loro compimento si trovano ad essere qualcosa di più e di migliore di quanto le precedette».[63]

Nel testo su Americanismo e bolscevismo questa concezione evolutiva si incrina. Il testo ha un interesse dominante di carattere politico: non si occupa di culture tradizionali, iniziazione o altro, ma del conflitto epocale tra il modello ideologico capitalista, americano, e quello sovietico comunista. Politicamente Evola non è stato mai un pensatore originale, men che meno lo è in questo caso, e basta mettere a confronto la sua analisi dell’americanismo con quella di Gramsci per capire che il nostro pensatore non aveva concetti plausibili da spendere in politica. Per lui, Russia e America sono due branche di una stessa tenaglia che sta stritolando l’Europa, e solo apparenti sono le differenze tra comunismo e capitalismo. Il marxismo gli appare come la conclusione di un processo avviato dalla rivoluzione borghese, e di cui l’America rappresenta il massimo compimento.

Non mi interessa il valore politico di questo scritto, ma la luce che può portare riguardo all’abbandono dell’idealismo. Che il marxismo sia visto come uno sviluppo ulteriore del pensiero borghese, e sia al tempo stesso rifiutato, è già un indizio di abbandono dell’evoluzionismo idealista. Più ancora lo è il fatto che la polemica contro il marxismo (teorico e sovietico) avvenga in nome della difesa della persona che, per Evola, verrebbe annullata dalla spersonalizzazione intrinseca al comunismo.[64] Qui si pone l’atteggiamento antiprogressista, di cui parlavo: «L’idea che il progresso possa consistere in una cultura in senso classico, cioè nel compito di dignificazione, di superamento interno, di sviluppo dei singoli esseri, viene derisa e respinta come il più pericoloso dei veleni dell’era borghese».[65]

Dunque si ammette ancora un progresso, ma non più nei termini di una dialettica che riguarda l’intera realtà, bensì nel senso di una promozione e di una crescita dei singoli esseri, cioè degli individui concreti, degli io empirici, per dirla in termini idealisti. Contemporaneamente c’è una netta presa di posizione contro ogni concezione progressiva del reale, di matrice idealista. Più specificamente si attacca la matrice hegeliana del marxismo, secondo cui «l’idea si trasforma in “materia” ed il gioco dialettico delle opposizioni serve come principio per una spiegazione puramente meccanica di ciò rispetto a cui ogni “idealismo” è considerato come una mera “superstruttura”».[66]

Evola sembra capire che l’idealismo è una mera speculazione filosofica che, a un certo punto, Marx ha trasformato come meglio riteneva opportuno. La dialettica idealista si è rivelata una scatola vuota, una mera costruzione concettuale, che ha fatto il suo tempo: estranea a ogni valore religioso, non in grado di cogliere la trascendenza, è stata l’asse portante di un’interpretazione della modernità che, all’atto pratico, ha distrutto la persona e i suoi collegamenti con la sfera trascendente sia in occidente sia nel mondo comunista, concependo un’idea di progresso teorico che non ha portato a una vera promozione umana. Evola sembra chiamarsene fuori perché la nozione di tradizione sembra in grado di fornirgli un’alternativa. Vedendo le cose dal suo punto di vista (ormai di ex-idealista) il problema sembra chiaro: quella tecnica iniziatica di perfezionamento dell’uomo, che serviva per colmare una privazione e per dare corpo al principio idealista dell’identità tra io assoluto ed io empirico, ora è vista come un’operazione che serve a riconnettere l’uomo alla trascendenza e al sacro (religio significa appunto riconnessione), trascendenza e sacro che l’intero mondo moderno ha negato, affermando con l’idealismo una visione desacralizzata e razionale, meccanicista, dialettica della realtà. Quell’idealismo, sembra dire, è il supporto teorico tanto del capitalismo quanto del marxismo, visto che il primo si basa su una concezione estranea alla vera metafisica, e il secondo si costruisce sul supporto di una dialettica che sostituisce il concetto di idea con il concetto di materia. Di conseguenza questi due aspetti di una sola medaglia, la medaglia moderna, sono da condannare in blocco.

Così abbiamo un risultato che credo incontestabile: dell’Individuo Assoluto non resta più il solipsismo; l’identità tra io assoluto e io empirico è stata sostituita dal concetto di trascendenza immanente, che salva l’individualità della sfera empirica, alimentandola con la relativa immanenza in essa del divino; l’idea che la modernità idealista fosse il fiore di una bimillenaria civiltà è crollata: anzi, l’esito della civiltà occidentale è una spersonalizzazione che all’Evola del 1929 non appare più accettabile: di conseguenza che cosa rimane in piedi della costruzione idealista, se non appunto la prassi, che postulava il perfezionamento dell’individuo? Ma questa prassi è ora inquadrata in una nuova teoria, che Evola non ha espresso, e che costituisce il suo impegno prioritario negli anni Trenta. Peraltro, una prassi diversa da quella esposta in Ur, perché una più completa preparazione culturale e una migliore teorizzazione, permetteranno ad Evola di staccarsi dal ciarpame occultista, dalle fonti mediate da traduzioni inaffidabili, dalle deformazioni idealiste del mondo tradizionale e, dulcis in fundo, dalla retorica massonica.

Il cosiddetto gruppo di Ur si sfalda a seguito di una rottura interna su cui Evola non è stato mai molto esplicito. Francamente non so quali siano le ragioni contingenti della rottura, né mi interessa storiograficamente; certo è che, confrontando il cammino di Evola e la sua situazione nel ’29 con posizioni di tipo occultista o massonico, l’elemento che stupisce non è che il gruppo di Ur si sia rotto, ma che abbia potuto resistere per ben tre anni.

- Modernità di Evola

L’affermazione forte di una originalità della costruzione teorica evoliana mi serviva per suggerire alla mente del lettore una tesi interpretativa che, a prima vista, può apparire un paradosso o una provocazione, ma che in nessun modo vuole esserlo: si tratta solo della conclusione abbreviata del lungo discorso che esporrò tra breve. Dunque, Evola è un grande pensatore moderno. Tra l’altro, nella sua autobiografia, o autointerpretazione nel Cammino del Cinabro, si presenta come un pensatore in cammino: coglie il senso della sua opera in un movimento progressivo, dove le fasi intermedie sono passaggi che acquistano il loro vero significato solo alla luce delle fasi successive. Inizia il suo cammino intellettuale con l’essere moderno: nel suo periodo artistico è all’avanguardia con il futurismo e il dadaismo, nella fase filosofica è pienamente immerso nel pensiero idealista.

Ma si tenga presente una considerazione: Evola nasce nel 1898, e scrive le sue principali opere idealiste nel 1924, secondo la sua stessa testimonianza. Per avere un raffronto cronologico, basti pensare che Husserl nasce quarant’anni prima, nel 1859, cioè lo precede di due generazioni, e pubblica le Idee nel 1913; Heidegger nasce nel 1889 e pubblica Essere e tempo nel 1927; per avere un panorama del clima spirituale dominante nella generazione che precede Evola, o che gli è contemporanea, si può ricordare che Scheler nasce nel 1874, Weber nel 1864, Cassirer nel 1874, Marcel nel 1889, Jaspers nel 1883, Bultman nel 1884, Bloch nel 1885, Marcuse nel 1898, Zubiri nello stesso anno, Fromm e Gadamer nel 1900. Ora, senza scomodare la teoria delle generazioni di Ortega y Gasset, pare evidente che nella generazione intellettuale precedente Evola culmina un movimento di superamento dell’idealismo, fondato in qualche misura sulla fenomenologia, che spesso assume toni apertamente post-moderni. Post-moderno non è una parola che goda di particolari simpatie da parte mia, tuttavia il riferimento è utile per poter affermare un fatto indubitabile: negli anni 1924-1928, con i suoi due grossi tomi di filosofia idealista, Evola non solo è moderno, ma è anche attardato nella modernità. Solo negli anni Trenta arriverà a scrivere un articolo intitolato: «Superamento dell’idealismo», incluso nel Diorama Filosofico. Tra l’altro: com’è noto, Diorama Filosofico è il titolo della pagina curata da Evola su Regime Fascista: quelli che storcono il naso quando sentono qualificare Evola come filosofo, dovrebbero spiegare questo titolo.

Va sottolineato che il pensiero moderno non consiste solo in certe idee, o in determinate concezioni, da contrapporre ad altre idee definibili tradizionali: non si tratta di dire che la modernità è soltanto un predicato di idee quali il Progresso secondo Comte. Prima ancora di questo, il pensiero moderno è un metodo e un modo di concepire il pensiero esatto e rigoroso, ovvero la filosofia. Se dico che la filosofia è ancilla theologiae, questo non è pensiero moderno, anche se non pregiudica affatto il tipo di idee che possono essere incluse nella nozione di ancilla theologiae; per esempio, una filosofia della liberazione; se invece dico che la filosofia è una scienza autonoma che pone da sé i principi stessi del filosofare, questo è pensiero moderno: ma con ciò non viene detto quali sono o debbono essere questi principi, né quali sono i risultati della ricerca: potrebbe anche sfociare in una concezione razzista alla De Gobineau, con tratti presuntivamente scientifici e materialisti. Parlando di metodo, ho semplicemente precisato che il ricercare come tale è un’attività che può essere svolta in molti modi, uno dei quali è moderno. Di conseguenza, l’Evola idealista è moderno in due sensi: perché le tesi idealiste sono idee moderne e perché il metodo filosofico usato per formularle è la concezione moderna del filosofare. Ora, anticipando il discorso, si potrebbe dire che, nel corso del suo cammino intellettuale, Evola cambia le idee, ma non cambia il metodo. Da qui la sua costante avversione per filosofie critiche verso la modernità, che però ritiene «vitaliste» o irrazionaliste.

Cerchiamo dunque di vedere che cosa conduce al superamento dell’idealismo.

Sostanzialmente succede che Evola ha concepito un sistema di pensiero rigoroso, ma diverso. Per indicare questa diversità scrive che le sue idee hanno subito una vera e propria «mutazione genetica». Se le parole non sono giochi, l’immagine della mutazione genetica significa che da un progenitore nasce un figlio appartenente a un’altra specie. Ma non necessariamente a un altro genere. Nella mutazione qualcosa cambia e qualcosa permane.

L’idealismo considera il mondo come posto dall’Io, e afferma la coincidenza tra io empirico e Io assoluto. Come si ricordava, si può dire che per Evola accettare questa identificazione è problematico. In effetti io non posso realmente ritenere che siano posti da me il mondo, gli eventi imprevedibili, le persone che incontrerò appena svoltato l’angolo. Tuttavia, nella fase idealista Evola, ponendosi questa obiezione, risponde: sia pure; ma da questa constatazione non consegue necessariamente che il principio idealista sia falso o risulti confutato. Poiché intanto questo principio è evidente come punto di partenza teorico, si può seguire un’altra via e dire: l’Io che ha posto il mondo si identifica con l’io empirico, ma tale io empirico non è attualmente in grado di riconoscere il mondo come sua posizione; soffre contingentemente di una «privazione», di una insufficienza che deve essere colmata. E questo è un compito prioritario, senza il quale ogni speculazione poggia nel vuoto, o risulta inficiata da una specie di vizio di origine. Analogamente: se uno è sordo, non può riconoscere nel movimento dei musicisti il suono della Quinta di Beethoven; perciò, prima che si possa spiegare il fenomeno del movimento dei musicisti occorre che sia curata la sua sordità: solo dopo apparirà nella sua piena luce il senso del fenomeno. Per Evola l’idealismo ha affermato l’identità tra io empirico e Io assoluto, ma si è fermato a metà strada, limitandosi a un principio teorico privo di controparte reale. Ora si tratta di colmare l’insufficienza della condizione umana e arrivare a quella pienezza in cui il mondo è esperimentato come posto dall’Io. Occorre un procedimento di trasformazione dell’uomo, una prassi.

L’agire a cui la filosofia va a subordinarsi non è un agire qualunque; è piuttosto un comportamento speciale, e persino tecnico, attraverso il quale deve essere realizzata la condizione di pienezza dell’io, va superata l’insufficienza contingente. Com’è noto, si usa una tecnica tratta dalle culture extraeuropee, o più in generale non moderne. Se la chiamiamo tradizione, conformemente all’uso che Evola fa di questo termine nel suo periodo «magico», otteniamo che la tradizione è assunta in blocco all’interno di un sistema teorico moderno, che la fonda e le dà la sua ragion d’essere. Ma, come ammetterà Evola in seguito, questo schema era errato: falsificava lo spirito delle culture tradizionali impedendo di comprenderle rettamente. Evola ha completamente riscritto alcuni suoi libri giovanili, come L’uomo come potenza, o Il libro del principio e della sua azione.

A quel che sembra, nell’approfondire la cultura tradizionale, Evola si imbatte nel pensiero di Guénon, e il contatto con il pensatore francese produce, o occasiona, la mutazione genetica. Tra le nozioni che Evola trae appunto da Guénon (pur con le sostanziali reinterpretazioni già viste, che rendono assurdo considerare Evola un discepolo più o meno autonomo del pensatore francese), vi è appunto la nozione di tradizione.

L’idealismo era tutto giocato all’interno di una concezione processuale della storia: la storia è un processo progressivo in cui ogni fase supera la precedente, nel senso che è più ricca, più piena e, in ultima analisi, più vera. In Guénon si ha una concezione rovesciata: il processo di formazione della cultura e dell’età moderna è un cammino decadente, un allontanamento dalla pienezza originaria, dalla condizione di perfezione, attuale alle origini del mondo. (Prescindo ora dal carattere ciclico, periodico, della decadenza). La tradizione conserva la memoria dello stato iniziale, insieme ai mezzi con cui l’uomo può reintegrarsi in esso, mezzi che a loro volta non sono frutto di una specula-zione umana, di una teoria soggettiva: sono tecniche sapienziali, la cui origine si colloca nello stesso stato iniziale e la cui legittimazione sta nel risultato operativo che possono produrre. L’ascesi iniziatica annulla la condizione decaduta della natura umana. Evola prende questo schema, con una reinterpretazione non certo marginale, che Guénon sembra non aver mai condiviso, relativamente a ciò che abbiamo chiamato contatto diretto.

Esaminiamo un punto teoretico che si fa subito problematico non appena l’idealismo evoliano entra in contatto con questa prospettiva capovolta.

Come tutte le teorie, l’idealismo ha dei presupposti, non necessariamente espliciti. Ora, la sua concezione progressiva presuppone, in fondo, qualcosa che la filosofia ha sempre dato per scontato, almeno da Aristotele in poi, cioè che i modi della percezione umana non cambino nel tempo. Cambia, naturalmente, l’interpretazione che si dà al percepito, ma non cambiano i meccanismi della percezione: i sensi fisici, forse lo stesso funzionamento della mente. Per un greco antico e per un uomo moderno, uno stesso bosco e una stessa montagna non hanno lo stesso significato; c’è un’interpretazione diversa, visto che noi parliamo di molecole e gli uomini antichi parlavano di dèi e ninfe. Accantoniamo il problema se l’idea della molecola sia o no un progresso rispetto all’idea della ninfa dei boschi: in entrambi i casi c’è uno stesso presupposto, e cioè che tanto nell’antico quanto nel contemporaneo l’immagine della montagna nella retina si forma allo stesso modo. Non è che noi vediamo concretamente cose che gli antichi non vedevano, né sentiamo una diversa sensazione quando la nostra mano tocca la nuda roccia. Posto un oggetto che non avesse subito nessuna modificazione negli ultimi cinquemila anni, esso sarebbe stato percepito allo stesso modo dagli uomini vissuti nel frattempo. Questo è indubbiamente un presupposto dell’idealismo e dell’intera filosofia. Soprattutto, è inevitabile per sostenere una concezione progressiva. Se cambiassero i modi della percezione e, indipendentemente dal momento interpretativo, si percepissero immagini diverse, non si potrebbe più parlare di progresso: immagini diverse potrebbero riferirsi a oggetti diversi, e avremmo due interpretazioni diverse, collegabili a oggetti diversi, senza che sia più possibile considerare l’una migliore e più completa della seconda.

Ora, per calare questa considerazione nella realtà, e mostrare in che senso Evola si sottrae all’idealismo, mi sia consentito un ragionamento per assurdo. Supponiamo che l’uomo sia un mutante, e che la mutazione abbia avuto per oggetto gli organi della percezione. Di fronte al reale, questo mutante avrebbe immagini diverse, sensazioni diverse, che verrebbero rielaborate concettualmente con organi diversi: avrebbe evidenze diverse. In tal caso non potremmo dire immediatamente che la visione del mutante è un progresso rispetto alla visione precedente la mutazione. Quantomeno, dovremmo prima porre il problema di quale per-cezione sia vera. Ci troveremmo dinanzi a due concezioni, fondate su due visioni irriducibili perché, anche se fanno riferimento a uno stesso oggetto (cioè a un oggetto supposto identico) nascono da due esperienze non omogenee. Un discorso teorico potrebbe, ad esempio, ricondurre la visione del mutante a una degenerazione fisica, e quindi parlare di questa visione in termini di decadenza e abbandono di una percezione normale. Cioè questa visione verrebbe considerata priva di valore intrinseco, indipendentemente dalle argomentazioni che la fondano e persino dalla sua evidenza di fatto per il mutante.

Orbene, parlando in modo semplificato, ma non troppo, si potrebbe riassumere il pensiero di Evola e Guénon su questo punto dicendo: l’uomo moderno è realmente un mutante. E questo è il modo in cui Evola si sottrae all’evidenza dei principi filosofici moderni, relativizzandoli. In termini molto formali, Evola ha parlato spesso di un processo – negativo – di «fisicizzazione dell’io», il quale conduce appunto a una perdita di evidenze: non sono più evidenti nozioni arcaiche quali l’identità tra atma e Brahman, cioè nozioni che erano la pura e semplice espressione diretta di una realtà di fatto, esperimentata e compresa in modo immediato dall’uomo di altre epoche storiche. Fisicizzazione non significa che un’idea si è perduta, fatto banale e frequente nella storia, ma piuttosto che quest’idea non può più essere trovata né pensata, perché non può più essere vissuta ed esperimentata la realtà a cui si riferisce. Un organo si è amputato, e di conseguenza l’idea viene perduta.

Naturalmente, il processo di fisicizzazione non riguarda il modo d’essere del Principio; piuttosto è un cambiamento nel modo di essere dell’uomo. Si potrebbe anche dire che sono cambiate le forme a priori della conoscenza, le quali dunque non erano realmente a priori. Si pensi all’idea evoliana dell’esperienza sovratemporale della temporalità, esposta nelle pagine introduttive di Rivolta contro il mondo moderno.

Abbiamo dunque l’idea di una perfezione o pienezza originaria progressivamente perduta. Allora non si tratta più di colmare l’insufficienza dell’io, per tener ferma la tesi idealista. Le tecniche di realizzazione non vengono più proposte per raggiungere un momento di perfezione situato nel futuro, e in un’ottica solipsista; servono invece a reintegrare il soggetto nella condizione di pienezza già esistita nel passato primordiale. C’è una continuità tra le due interpretazioni: in entrambi i casi la teoresi subisce una svalutazione rispetto alla prassi; nell’idealismo, perché la realtà si rivela insufficiente rispetto al principio teoretico; nello schema tradizionale, perché la fisicizzazione impedisce di cogliere l’evidenza del principio teoretico (identità di atma e Brahman: cosa non molto distante dall’identità tra io empirico e Io assoluto). C’è sempre un handicap iniziale che condiziona il pensare e lo rende, per così dire, spurio. D’altronde, senza questo limite iniziale la teoresi non avrebbe realmente alcun senso.

C’è poi un secondo e conseguente punto di continuità nel permanente valore assegnato ai metodi tradizionali di autorealizzazione. Ma c’è anche un’ovvia differenza. Prima questi metodi si trovavano dentro un contesto teorico idealista; l’idealismo li fondava o giustificava o in qualche modo li richiedeva, mostrando l’insufficienza dell’io e postulando un’azione capace di colmarla. Ora, invece, la situazione è rovesciata: i metodi di realizzazione, trasformando la persona, conducono a una conoscenza di ordine superiore, e di conseguenza giustificano, fondano o rendono autorevoli le esposizioni verbali di questa conoscenza. Le parole del sapiente non hanno valore in quanto parole, ma in quanto dette da una persona che, attraverso un cammino ascetico, ha ottenuto una trasformazione e possiede una condizione ontologica diversa da quella dell’uomo della strada. Di conseguenza, l’esposizione della dottrina, in quanto esposizione, non è più criticabile da chiunque, proprio per il carattere eterogeneo dell’esperienza del sapiente: l’affermazione di un mistico, ad esempio, può non essere condivisa, ma non può essere smontata con la semplice dialettica; a qualunque ragionamento, il mistico può opporre che parla per esperienza, e che l’interlocutore vedrebbe da sé la falsità delle controargomentazioni se partisse dalla stessa esperienza. Il mistico dice che Dio esiste, perché lo ha incontrato: questo potrà essere considerato fuori dalla filosofia, ma dentro la mistica è assolutamente inattaccabile.